En 1245, une ordonnance royale venait encadrer la revente de vêtements portés en France. Bien avant la fièvre du vintage ou les applications de revente sur smartphone, la seconde main s’inscrivait déjà dans la vie quotidienne, au point d’être réglementée et portée par des métiers reconnus par le pouvoir.

À travers les siècles, la circulation des objets usagés n’a jamais cessé d’évoluer. Crises économiques, bouleversements industriels, changements sociaux : à chaque étape, la seconde main s’est adaptée, reprenant sa place dans les circuits de consommation. Aujourd’hui, elle s’impose dans un contexte mondialisé où la surproduction domine et où la question environnementale s’impose à tous.

La seconde main : un héritage bien plus ancien qu’on ne le pense

Penser que la revente d’objets usagés est une invention moderne serait une erreur. Dès le Moyen Âge, les réseaux de commerce de seconde main se structurent déjà à travers l’Europe. Les fripiers, véritables piliers de cette économie, se chargent de collecter, réparer puis proposer tissus, vêtements et accessoires ayant déjà eu une vie. Pour la grande majorité, acheter du neuf reste hors de portée : la mode seconde main s’impose alors comme une solution concrète, loin d’un simple choix esthétique.

La précarité de la France médiévale favorise l’essor de marchés spécialisés, où vêtements, draps ou livres passent d’une main à l’autre, parfois plusieurs fois. Les inventaires d’époque racontent une histoire de transmission et de réutilisation où chaque objet, chaque morceau d’étoffe, continue d’exister sous une nouvelle forme. Ce système, ancêtre de l’économie circulaire ou de l’upcycling, permet déjà de limiter la pénurie et de réduire la quantité de déchets produits.

Chronologie Repères historiques

Quelques jalons pour comprendre comment ce phénomène s’est structuré :

- XIIIe siècle : premiers règlements parisiens sur la revente de vêtements.

- XVIe siècle : les marchés de seconde main s’imposent dans les grandes villes européennes.

- XIXe siècle : l’industrialisation voit apparaître les premières boutiques de vêtements d’occasion organisées.

L’actuelle mode éco-responsable n’a rien inventé : réparation, transformation et réutilisation des objets forment une culture matérielle ancrée depuis des siècles. Avant même que l’on ne parle d’impact environnemental, la seconde main s’affirmait comme une réponse intelligente à la rareté et à l’usure des biens.

Qui sont les pionniers du vêtement d’occasion ? Origines et évolutions à travers les siècles

Florence, au XIVe siècle, voit naître des marchés organisés de vêtements d’occasion. Artisans et commerçants s’y retrouvent pour échanger étoffes, habits et accessoires, un modèle qui inspire rapidement Paris. Là, le Carreau du Temple se transforme, bien avant la Révolution, en un point névralgique du commerce de vêtements déjà portés. Les fripiers, véritables pionniers, trient, réparent, proposent des alternatives abordables à la nouveauté, répondant à la demande d’une population urbaine en plein essor.

À l’autre bout de la chaîne, l’industrie suit. Levi Strauss, figure emblématique, utilise du coton recyclé pour créer le jean, s’inscrivant dans une longue tradition de récupération textile. La friperie, aujourd’hui associée au vintage ou à la mode alternative, puise ses racines dans ces réseaux artisanaux et populaires.

Le XXe siècle marque l’institutionnalisation du mouvement. Emmaüs en France et Oxfam au Royaume-Uni rendent l’achat de vêtements d’occasion accessible à tous. Leur action conjugue solidarité et logique de réemploi, et l’arrivée de Label Emmaüs montre comment tradition et numérique se rejoignent. De Florence à Paris, des fripiers aux grandes ONG, ces pionniers ont démontré que l’objet usagé garde une valeur, qu’il s’agisse d’usage ou de mémoire.

Face à la fast fashion, quels enjeux pour la planète et la société ?

La fast fashion, incarnée par des enseignes comme Shein, Zara ou H&M, multiplie les collections et accélère la production. Résultat : plus de 100 milliards de vêtements sont produits chaque année à l’échelle mondiale. Cette cadence génère d’énormes quantités de déchets textiles et accentue les problèmes écologiques liés à la mode.

Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie textile dépassent celles du transport aérien et maritime réunis. En Europe, un vêtement n’est porté que sept à dix fois en moyenne avant d’être oublié ou jeté. L’impact : davantage de déchets et une pression croissante sur les matières premières.

À cela s’ajoutent les conséquences sociales. Au Bangladesh, en Inde, la production à bas coût s’appuie sur une main-d’œuvre exploitée, aux conditions précaires. Les scandales de ces dernières années rappellent les dérives de cette industrie mondialisée qui privilégie la rentabilité à l’humain.

Dans ce contexte, la mode seconde main s’affirme comme une alternative. Allonger la vie des vêtements, c’est limiter le gaspillage, préserver les ressources naturelles et encourager une économie circulaire. Selon les Amis de la Terre, un vêtement utilisé neuf mois de plus voit son impact environnemental baisser de 20 à 30 %. Voilà une façon concrète de repenser ses habitudes, loin de la surconsommation.

Adopter la seconde main aujourd’hui : des bénéfices concrets pour le consommateur et l’environnement

Des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collective ou Back Market dynamisent la consommation. Elles séduisent par leurs prix accessibles, l’attrait du vintage et la montée d’une consommation responsable. La Génération Z et les millennials s’emparent de ces outils : pour eux, la seconde main n’a rien de ringard, c’est un choix de style et de valeurs.

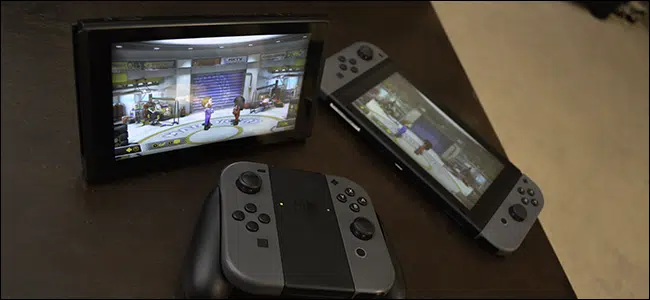

L’achat de vêtements de seconde main répond à la volonté de renouveler sa garde-robe sans tomber dans l’excès. Ce marché ne se limite plus au textile : smartphones, électroménager, mobilier, tous les objets du quotidien y trouvent une nouvelle vie. Pour beaucoup, la chasse au produit unique devient une façon de s’affirmer et de résister à l’uniformité ambiante.

L’impact environnemental se mesure : selon l’Ademe, acheter un vêtement d’occasion permet de réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO₂ liées à sa production. En France, près de 230 000 tonnes de textiles sont réemployées chaque année. Le volet social s’ajoute : des réseaux comme Emmaüs ou Weturn créent des emplois locaux et dynamisent l’économie circulaire.

Voici les principaux bénéfices de cette pratique :

- Réduction des déchets : en allongeant la durée de vie des objets, on diminue la pression sur les ressources naturelles.

- Accessibilité : prix attractifs, diversité de l’offre et facilité d’accès grâce aux réseaux sociaux.

- Création d’emplois : le tri, la logistique et la revalorisation offrent de nouvelles perspectives professionnelles.

La seconde main s’est imposée comme un nouveau socle pour la mode éco-responsable. Elle trace la voie vers une consommation plus réfléchie, plus diverse, et repousse les limites d’une société habituée à jeter trop vite. À chacun désormais de choisir quel fil il veut tisser dans cette histoire qui n’a pas fini de surprendre.