Les jeunes de moins de 30 ans sont désormais les premiers consommateurs d’information via les réseaux sociaux, devant la télévision et la presse écrite. Pourtant, près d’un sur deux déclare ne pas se reconnaître dans les sujets traités par les médias traditionnels. Cette distance s’accompagne d’une sélectivité accrue dans les thématiques suivies.

À rebours des discours sur le désintérêt civique, les enquêtes récentes révèlent que les moins de 25 ans sont surreprésentés parmi les signataires de pétitions en ligne et les participants à des mouvements associatifs. Les causes environnementales et les questions d’égalité arrivent en tête de leurs préoccupations.

Quelles sont les grandes préoccupations sociales des jeunes aujourd’hui ?

Oubliez les caricatures d’une jeunesse désabusée : aujourd’hui, les jeunes imposent leurs priorités sur le devant de la scène et refusent les rôles assignés. Les chiffres du baromètre DJEPVA sur la jeunesse en France le confirment : la santé mentale s’est hissée au sommet de leurs inquiétudes. Marqués par les conséquences de la pandémie et la précarité ambiante, beaucoup évoquent une pression qui ne retombe jamais, prise en étau entre l’attente de réussite et l’incertitude économique.

Le combat pour l’égalité s’impose avec force, surtout chez les jeunes femmes. L’accès à l’emploi, la lutte contre les discriminations, la critique des inégalités entre hommes et femmes : ces thèmes ne sont plus négociables. Les discussions sur le genre, le racisme ou l’orientation sexuelle rythment le quotidien, portées par une génération qui réclame justice et inclusion.

Voici les thèmes qui fédèrent et mobilisent les jeunes de façon concrète :

- La protection de l’environnement rassemble une majorité, qui s’engage dans des collectifs, expérimente de nouveaux modes de vie et remet frontalement en question les habitudes de consommation établies.

- La vie professionnelle et l’accès à l’emploi sont omniprésents dans les préoccupations, souvent teintés d’une anxiété face à un avenir flou.

Loin de toute passivité, cette génération s’illustre par un engagement tangible : signature de pétitions, implication dans des associations, initiatives à l’échelle locale. Marqués par la crise, mais résolus à inventer des solutions, ces jeunes refusent de regarder la société passer sans y prendre part.

Le rapport des jeunes à l’information : entre défiance et nouvelles pratiques

La manière dont les jeunes s’informent a basculé. Pour eux, la télévision n’impose plus ses codes : ils préfèrent les réseaux sociaux, où TikTok et Instagram règnent en maîtres. L’accès à l’information s’y fait en flux continu, en images et en stories, avec la rapidité pour boussole. Cette mutation s’accompagne d’une défiance grandissante à l’égard des médias traditionnels, perçus comme déconnectés de leurs réalités.

La quête d’instantanéité et le goût pour les formats visuels transforment la façon dont l’actualité est captée et partagée. Les jeunes commentent, partagent, mais restent vigilants face à la fiabilité des contenus. Arnaud Mercier, spécialiste des usages numériques, met en garde : avec la prolifération des sources, démêler le vrai du faux devient un exercice quotidien.

Les tendances qui façonnent ce rapport renouvelé à l’information sont multiples :

- Les sources d’information se diversifient : chaque jeune navigue entre plateformes sociales et médias en ligne spécialisés.

- La lecture en ligne prend l’avantage sur la presse papier, reléguée à l’arrière-plan.

- Le tri entre fake news et faits avérés se révèle déterminant, obligeant chacun à développer son propre esprit critique.

Ce nouveau paysage informationnel donne naissance à une génération qui ne se contente plus d’écouter : elle questionne, analyse, confronte les points de vue. Les réseaux sociaux ouvrent un espace où chacun devient à la fois spectateur et acteur, façonnant une nouvelle manière d’appréhender le monde.

Ce qui capte vraiment l’attention : sujets de société, environnement, égalité…

Les sujets de société dominent nettement le paysage des intérêts chez les jeunes. Les données du baromètre DJEPVA sont sans appel : la soif de comprendre, d’agir, d’intervenir sur tout ce qui touche à l’environnement, à l’égalité ou à la lutte contre les discriminations, se fait sentir partout. Ici, pas de posture, mais une volonté ferme de voir les choses bouger.

Les principales préoccupations qui émergent sont les suivantes :

- Environnement : les enjeux climatiques ne sont plus optionnels. Ils s’imposent au cœur des débats, guident les choix de consommation et incitent à interpeller les responsables politiques.

- Égalité hommes-femmes : l’exigence de justice traverse la société. Qu’il s’agisse de dénoncer les écarts de salaire, de pointer le harcèlement ou de défendre la place des jeunes femmes, la mobilisation est constante.

- Lutte contre les discriminations : racisme, sexisme, homophobie, validisme… Aucun combat n’est laissé de côté, les réseaux sociaux amplifiant les mobilisations et les prises de parole.

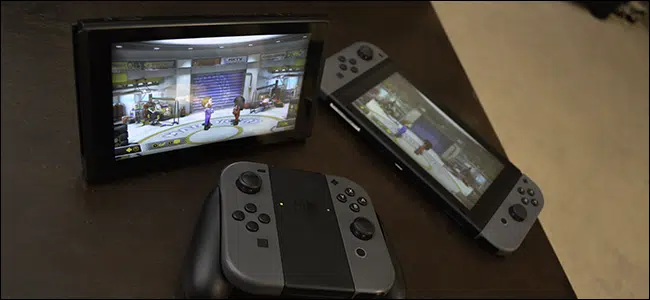

La culture numérique et les jeux vidéo restent présents, mais s’inscrivent dans une logique de partage et de créativité. La politique intéresse, à condition qu’elle prenne forme dans des actions tangibles, loin des discours hors-sol. Les priorités convergent chez les jeunes hommes et les jeunes femmes, même si les sensibilités varient selon les expériences et les contextes.

Finalement, les sujets d’intérêt des jeunes dévoilent une génération prête à secouer les habitudes, à remettre en cause l’ordre établi et à revendiquer sa place dans le débat collectif.

Pourquoi s’intéresser à leurs centres d’intérêt change la façon de parler du monde

Les centres d’intérêt des jeunes rebattent les cartes du débat public. Les prendre au sérieux, c’est accepter de remettre en question les vieux schémas, d’ouvrir la porte à des récits plus horizontaux et de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas. Les médias en ligne, eux, l’ont compris : ils multiplient formats et angles, captent cette énergie et s’efforcent de parler juste. La motivation des jeunes à défendre la justice sociale, l’écologie ou la diversité pousse à privilégier les témoignages, à ouvrir le micro à de nouveaux visages.

Face à la saturation de l’actualité et à la montée de l’anxiété, la demande est claire : plus d’authenticité, plus de proximité, plus de figures dans lesquelles se reconnaître. Les influenceurs et créateurs de contenu occupent ce terrain, relayant des lectures alternatives, décryptant, interpellant, là où les médias classiques peinent à suivre.

La jeunesse porte une vision démocratique exigeante. Le dialogue avec les institutions, l’essor de l’éducation populaire et l’engagement associatif redessinent la participation citoyenne. La direction jeunesse et éducation populaire tente de s’aligner, mais l’impulsion vient de la base : les réseaux sociaux, loin d’être de simples espaces de distraction, deviennent des lieux de mobilisation et d’apprentissage.

Quand les jeunes repoussent les frontières et imposent leurs propres questions, toute la société se trouve confrontée à un défi : écouter, dialoguer, accepter d’être bousculée. C’est là que le débat public retrouve souffle et légitimité, et que le monde change, parfois plus vite qu’on ne l’imagine.